先月18日、世界最大の資産運用会社 BlackRock のローレンス・フィンクCEOは年次書簡において、企業が「パーパス(Purpose)」を追求し、「ステークホルダー資本主義」を実現していくことを擁護した。また、こうした潮流について、政治的、社会的あるいはイデオロギー的なものであり「Woke」(社会問題への意識が高いふりをすること)だと揶揄する声を否定した上で、「株主に長期的な価値を提供する」ための資本主義そのもののあり方だと述べた。

日本でも岸田首相が「新しい資本主義」を唱えるなど、こうした動きは世界的に広まっている。

資本主義の終焉やポスト資本主義を唱える声は何世紀も前から存在していたが、カール・マルクスからブランコ・ミラノヴィッチまで数多くの論者が述べるように、現実には資本主義以外のシステムは敗れ去り、最終的には資本主義だけが残った。封建制や共産主義、社会主義などが剥落した結果、現在は歴史的に見て、最も資本主義というシステムが受け入れられた時代となっている。

では、そうした現実が存在しているにもかかわらず、なぜ資本主義の行き詰まりや崩壊を指摘する声が後を絶たないのだろうか?そして皮肉にも、格差社会の頂点に位置するグローバルな大企業や経営者が、新たな資本主義のあり方を提唱しているのは何故だろうか?

この問題を考えていくため、新しい資本主義をめぐるいくつかの概念を見ていく。初回は、パーパスだ。

パーパス(Purpose)とは何か?

パーパスは「パーパス経営」のように、経営や企業のあり方として注目を集めており、日本でも2021年頃から盛んに報じられている。たとえば日本経済新聞は、以下のように説明する。

なぜ自分の会社が存在するのかを示すもの。日本語では「存在意義」と訳されることが多い。米ボストン・コンサルティング・グループでは、パーパスを「WHY(なぜ社会に存在するか)」と位置づけ、「WHERE」(どこを目指すか)を示すビジョン、「WHAT」(何を行うべきか)を示すミッション、「HOW」(どのように実現するか)を示すバリュー・カルチャーなどと分けて定義する。

また経済メディアの NewsPicks は、パーパスが注目される背景として

- 新しい世代の台頭(Z世代&ミレニアル世代)

- 地球環境や気候リスクの深刻化

- 短期的な利益追求の限界

という3つの要因があると指摘する。社会問題に本気で取り組むことが「クール」とみなされ、社会的意義を掲げなければ人材も集まらず、社会的責任を果たす企業の認証である B Corp などの潮流が実際に生まれている、という主張だ。

このように、パーパスは近年の ESG や SDGs、気候変動問題や新しい世代の価値観の問題などと関連付けられることも多い。またブランディングや採用、従業員のモチベーションの問題として理解されるケースも増えている。

しかし実際には、パーパスという概念が注目されはじめたのは過去1-2年のことではなく、近視眼的な理解には慎重になる必要がある。加えて、既存の企業理念やミッションなどをパーパスとして強引に解釈することで、「Woke」として非難されるリスクも、ますます高まっている。

パーパスとは何か?を原理的に考えていくため、まず本概念の起源と広がりを見ていこう。

パーパスの起源

企業の「目的」に関する議論は、20世紀初頭に起こった2つの出来事まで遡る必要がある。(パーパスや企業の目的をめぐる議論は長い歴史を持つが、現在の文脈として「パーパス」が用いられるのは2010年代後半であるため、そこまでは「目的」として統一する。)

1つは1919年のダッジ対フォード・モーター判決であり、もう1つは1932年のバール=ドッド論争だ。

ダッジ対フォード・モーター判決

ダッジ対フォード・モーター判決は、巨額の手元現預金を抱えていた1910年代の自動車企業フォード・モーター社に対して、少数株主だったダッジ兄弟が、配当の増額を求めて裁判を起こした事件だ。

当時のヘンリー・フォード社長は、慈善事業にも関心が高く、労働者の賃金も高めることが企業にとって中長期的な成長につながると考えていた。ダッジ兄弟は、その経営方針に異を唱え、ミシガン州最高裁は以下のように兄弟を支持した。

事業会社は、主として株主利益のために組織され、運営される。取締役の権限は、その目的のために行使される。取締役の裁量は、その目的を達成するための手段を選択する際に行使されるものであり、目的自体の変更や利益の削減、または利益を他の目的に充てるため株主に分配しないことには及ばない。

現在でも、この事件を米国における「株主至上主義」(*1)の歴史的根拠として語る声は多い。しかし同判決は、企業の目的を「株主価値の最大化」のみとして捉えているわけではなく、こうした見解に否定的な声もある。実際、ダッジ兄弟とフォードの間にあったのは、ライバル企業の設立や少数株主の抑圧をめぐる問題であり、必ずしも企業の目的という論点のみを争ったわけではない。しかしながら、この100年前の出来事は現在でも米国の企業史において象徴的な位置を占めている。

バーリ=ドッド論争

バーリ=ドッド論争は、企業の目的をめぐる直接的な論争だ。

フランクリン・ルーズベルト大統領の顧問などを努めたアドルフ・バーリは、企業が取締役によって支配されるよりも株主の権限を強化すべきだと考えた。バーリの主張は必ずしも「株主至上主義」ではなく、20世紀初頭の米国で急速に進んでいた産業の巨大化・集中化を背景として、株式所有と経営の分離がもたらす意義を強調するものだった。

対して法学者のメリック・ドッドは、企業が株主利益のみを目的としてあることを強調すべきではなく、企業が従業員や国民、株主に対する責任を認識するべきと考えた。今でこそドッドの主張は先駆的に映るが、巨大企業が誕生しはじめ、資本家のノブレス・オブリージュや愛国心が称賛される時代において、むしろその主張は珍しくなかった。

両者の主張は単純な「株主至上主義」対「ステークホルダー重視」ではない。しかし、AT&T(American Telephone and Telegraph)や GE(General Electric)などの大企業が生まれた時期、企業の目的に関する議論は活発化しはじめた。

(*1)株主至上主義は、株主優先主義と呼ばれることもある。ステークホルダーの中で、株主を優先して扱うという意味で両者は似たような意味を持っているため、本記事では同義として用いる。

経営主義

20世紀を通じて、「株主価値の最大化」を企業の目的として捉える現代的な考えは、決して支配的ではなかった。

たとえばコーネル・ロー・スクールのリン・スタウト名誉教授によれば、1970年代までは「経営主義」が根強く、「投資家に満足のいく利益をもたらすだけでなく、従業員に良い仕事を提供し、消費者に信頼のおける製品を作り、良き企業市民であること」を目的とする考え方が主流だった。

また、クリントン政権で労働長官を務めたカリフォルニア大学バークレー校のロバート・ライシュ教授は、この時代の経営者は、株主以外のステークホルダー(利害関係者)の利益を調整することが重要だと考えていたと指摘する。

実際、大手製薬会社の Johnson&Johnson のCEOを努めたロバート・ウッド・ジョンソンは、1935年に以下のように述べている。

永続的な成功は「啓発された利己主義」という産業哲学を適用することによってのみ実現される。企業にとって、顧客へのサービスが第一であり、従業員と経営陣へのサービスが第二であり、株主へのサービスが最後に位置づけられると理解することは、現代産業における賢明な利己心だと言える。また産業界が、社会的責任を全面的に引き受け、それを果たすことは、賢明な自己利益に適うものである。

シカゴ学派と新自由主義

こうした状況に変化が起きたのは、1970年代に米・シカゴ大に拠点を置く経済学者ら、いわゆるシカゴ学派が政治や経済、公共政策などの分野を席巻した時期だ。彼らの理論や思想は、経済学のみならず各国の政策や政策的議題に大きな影響を与えたが、企業の目的に関する議論も例外ではなかった。

それは、経済学者ミルトン・フリードマンのよく知られた教義(フリードマン・ドクトリン)に代表される。フリードマンはまず、事業における社会的責任という概念を批判する。

「ビジネスの社会的責任」の議論は、分析の緩慢さと厳密さの欠如に注目するべきだ。「ビジネス」に責任があるとはどういう意味か?責任を持つことができるのは人間のみだが、企業は「法人」であるため、その意味では責任を持てるかもしれないが、この漠然とした意味でも「ビジネス」そのものが責任を持っているとは言えない。

その上で、企業が社会的責任を果たすならば「他人の金」を使うべきではなく、経営者自身の金を用いるべきだとして、誤った形で「社会的責任の行使」を求めることは「自由社会の基盤を傷つける」とすら述べる。フリードマンの根底にあるのは、共産主義や全体主義に対する批判と、私有財産に基づく自由市場の擁護であり、その立場から曖昧な「社会的責任の行使」を求めることに批判的な立場を取る。

最後にフリードマンは、有名な次の一文によって企業の目的は社会的責任を果たすことではなく、経済的利益を拡大することだと述べる。

ビジネスにおける責任は、それがゲームのルールの範疇にある限り、すなわち、欺瞞や詐欺のないオープンで自由な競争に従事する限り、企業のリソースを用いて、利益を増大させる活動に従事することである。

フリードマン・ドクトリンは、様々な背景から後押しされ、現実世界で力を持っていく。たとえばレーガン政権による規制緩和、労働組合の力の弱まり、1980年代半ばの大企業による買収合戦、プリンシパル=エージェント理論の興隆、機関投資家の登場などは、いずれも「株主価値の最大化」が絶対的な正義であることを印象づける材料となった。

20世紀後半、いわゆる新自由主義(ネオリベラリズム)イデオロギーが政治的にも経済的にも世界を席巻したことで、企業の目的は「株主価値の最大化」に一気に傾いていく。

Business Roundtable の見解

とはいえ80年代にかけても、まだ企業の目的に関する議論は錯綜していた。2019年、パーパスの実現を目指すべきだとする声明を発表し、日本でも大きな話題となった米・大手経済団体ビジネス・ラウンドテーブル(Business Roundtable、BRT)は、1981年に以下のように述べている。

かつて株主のほとんどが、長期的かつ個人的に関与する個人投資家だったが、その性質は変化した。現在では、多くの株主が機関投資家に取って代わり、目先の利益を最大化することに最も関心のある、正体不明の短期的な買い手となっている。こうした関心は、長期的な視点とバランスを取る必要がある。株主のことだけを考えていれば経営が成り立つという単純な理論は、過去の経済学の理論に過ぎない。

まるで現在の声明と見間違うかのように、「株主至上主義」を排しつつ、ステークホルダー重視の姿勢が示されている。シカゴ学派の理論が世界的に席巻する中、BRT の姿勢が自制的であったことは、それまでの「経営主義」や「ステークホルダー重視」が、いかに強力なものであるかを示唆している。

ところが、この見解は1997年に大きく変更される。企業の所有者を株主とした上で、その主たる目的が「株主価値の最大化」であると明言されたのだ。

Business Roundtable は、企業の主たる目的は、その所有者に経済的な利益をもたらすことであることを強調したいと考えている。(略)企業が、書類上は優れたコーポレート・ガバナンスの構造と方針を持っていたとしても、CEOと取締役が株主価値に焦点を当てていなければ、企業がその価値を実現する可能性は低くなるだろう。

ここから20年以上にわたって、企業の目的として「株主価値の最大化」を掲げることは自明視される。1987年に公開された映画『ウォール街』の主人公ゴードン・ゲッコーの「Greed is good.(強欲は善だ)」というセリフや、村上ファンド代表・村上世彰氏による「お金儲けは悪いことですか」発言など、こうした考え方は広範に知られるようになり、ある種の美徳や文化的規範として理解されることも増えた。

パーパスの問い直し

ところが、「株主価値の最大化」というドクトリンは永遠に続かなかった。

株主以外のステークホルダーの利益を重視することを強調する研究は1980年代から本格化していたが、その大きな潮流は2000年以降に生まれた。その背景として重要なのは、2000年前後に起きた世界的な新自由主義路線からの脱却と、2008年の世界金融危機だ。

新自由主義からの脱却

英・サッチャー政権(1979-1990年)および米・レーガン政権(1981-1989年)は、新自由主義路線の代表格として見做されている。国営企業の民営化や規制緩和による自由競争の促進、減税など「小さな政府」路線は、英米から輸出されて世界的潮流となっていた。

ところが2000年代に入って以降、その流れは脱却へと向かっていく。たとえば英国では1997年に誕生したブレア政権は「第三の道」を掲げて、所得税や法人税の軽減などサッチャー路線を継承しつつも、福祉サービスの強化や最低賃金の導入など左派的な政策と併せて推し進めていく。同じく米国では、1993年から2001年までのクリントン政権が所得税の引き上げや中間層の重視など、レーガン政権からの路線切り替えを進めた。

このように競争や市場への懐疑が生まれた時期に、「株主価値の最大化」という企業目標に対する疑義も生まれた。2000年代前半、その抜本的な転換を唱える人は少なかったものの、何らかの修正が必要だという認識は広がりはじめた。この流れが決定的となったのは、2008年の金融危機だ。

世界金融危機

2008年、大手投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破綻したことに端を発する世界金融危機は、企業の目的に関する議論を世界中に押し広げた。

たとえばジョージア・スクール・オブ・ロー大学のクリストファー・M・ブルーナー教授は、米国において市民からの圧力(ポピュリズム)はコーポレートガバナンスの発展に大きな影響を与えたとした上で、世界金融危機も企業の「目的」を問い直す圧力になったと指摘する。(*2)強欲を美徳とする価値観は、ここから本格的に問い直されていくのだ。

また2016年のダボス会議において、世界的なコンサルティング企業アーンスト・アンド・ヤング(EY)のマーク・ワインバーガー会長は、以下のように述べている。

"目的は利益よりも重要か?" これは、Fortune 誌の編集者であるアラン・マレーが、最近の記事で問いかけた質問だ。そして実際、多くの人が現在、同じことを問いかけている。Fortune 500社の役員室からダボス会議の会議室まで、すべてのCEOが「目的」について語っているように思える。

実際、オックスフォード大学サイード・ビジネス・スクールと EY によれば、パーパスに関する公的な言及は1995年から2014年の間に5倍にまで増加した。

金融危機が、企業の目的に関する議論を初めて生み出したわけではなかったが、少なくとも最近の文脈でパーパスが語られる「分水嶺の瞬間」となった。金融システムに限らず、テクノロジーや社会的排除、所得の不平等、政治的脆弱性、人種やジェンダーにより取り残された人々に関連したリスクが顕在化したことで、人々が「パーパス」への意識を向けるきっかけが生まれたのだ。

つまり「21世紀の企業が、利益と目的をどのように両立させるのか」という論点、言い換えれば「バランスシートを超えて、社会におけるビジネスのより広範で深い役割に目を向けるアイデア」は、2008年から数年が経過した頃には、既に顕在化しはじめていた。

(*2)ただしブルーナー教授は、この時期のコーポレートガバナンス改革をめぐる議論は「経営陣を監視するために、株主の圧力を強めるべき」という方向に傾いており、「株主からの圧力に応えて、経営陣が過度なリスクテイクに走った」という問題の所在をむしろ無視していると批判的だ。

企業の所有者は誰か?

世界金融危機を通じて「企業の所有者は誰か?」という議論が生まれたことも注目される。2011年に広がった「ウォール街を占拠せよ」運動の背景には、労働者が生活苦にあえいでいる中でも、金融危機の責任を負うべきはずの株主や経営者は、国から救済を受けるだけでなく、その後も圧倒的に裕福なままだという現実があった。

その結果、「企業は株主のもの」という一般通念とは異なり、米国の会社法において株主は企業を所有しておらず、取締役は株価を最大化する義務を負っているわけではないという認識が少しずつ広まっていく。

実際、多くの米国企業が登記しているデラウェア州の会社法において、企業の目的は「合法な事業目的」である限り制限は課せられていない。また企業は人間と同じ様に、財産を所有したり、税金を支払ったり、契約を締結できる「自分自身を所有する独立した法的実体」であるため、企業を所有しているのは(法的には)企業自身だと言える。トヨタ自動車の筆頭株主だからといって、同社の製品を自由に譲り受けたり、従業員を解雇できるわけではないことは、株主が文字通りの意味で「企業を所有」しているわけではないことを示唆する。

また、株主以外のステークホルダー(従業員、顧客、サプライヤー、債権者、納税者)および取締役会の決定は、企業の生産性にとって重要な要素となっている。つまり、株主は文字通り「企業の株式の一部」を持っているだけであり、企業に関する全ての事柄を決定できるわけではないのだ。

ESG 投資に関する実証的研究

この時期に、ESG 投資に関する実証的な研究が進んだことも「株主価値の最大化」の問い直しに影響を与えた。

環境・社会・ガバナンスの頭文字を取った ESG という用語は、社会的責任投資(SRI)の流れを受けて2005年に登場したが、特に世界金融危機以降、こうした企業のあり方が倫理的側面や受託者責任の観点だけでなく、財務パフォーマンスと併せて議論されることが増えた。

たとえば、ドイツ銀行による2012年の研究では、企業の社会的責任(CSR)とESG、SRI に分類した上で、CSR および ESG で評価を受けた企業は、市場平均をアウトパフォーマンスしていたと明らかにされている。

またグンナー・フリーデ氏らによる、2,200の実証研究をレビューした2015年の論文は、既存研究のうち約90%が ESG と企業の財務パフォーマンス(Corporate Financial Performance、CFP)がポジティブな影響もしくは無関係にある研究結果だと示している。票数カウント法およびメタアナリシスという方法を用いておこなった分析によれば、ESGポートフォリオのように複数の企業や資産を組み込んだ商品を除いて、様々なアプローチや地域、資産クラスにおいて、肯定的な結果が得られたとする。(*3)

ESG と財務パフォーマンスの因果関係などは必ずしも明らかになっていないが(ESGに取り組んでいるから業績が良いのか、業績が良いからESGに取り組んでいるのかは分からない)、少なくともミルトン・フリードマンが考えるように、必ずしも企業の財務パフォーマンスと「社会的責任」が別物ではないという実証的な議論が積み重なってきた。

すなわち「企業の目的に対する関心の高まりは、アカデミズムにおける多様な資本主義、株主至上主義対ステークホルダー論の論争の帰趨ともオーバーラップしている」と言え、金融危機という現実世界の趨向と学術的な議論の動向が重なった2010年前後に、パーパスに関する議論は新たな展開を見せたのだ。

(*3)ESG投資のパフォーマンスに関する研究を概観した日本語文献としては湯山智教「ESG 投資のパフォーマンス評価を巡る現状と課題」(東京大学公共政策大学院ワーキングペーパー、2019年)がある。

パーパスの広がり

こうした背景を受けて、2010年代後半になると企業の目的に関する議論は、ますます幅広く展開されていった。冒頭で述べたように、日本では世代論や気候変動と関連付けて語られることが多いパーパスだが、その論点は実際にはより多岐に渡っている。

格差拡大

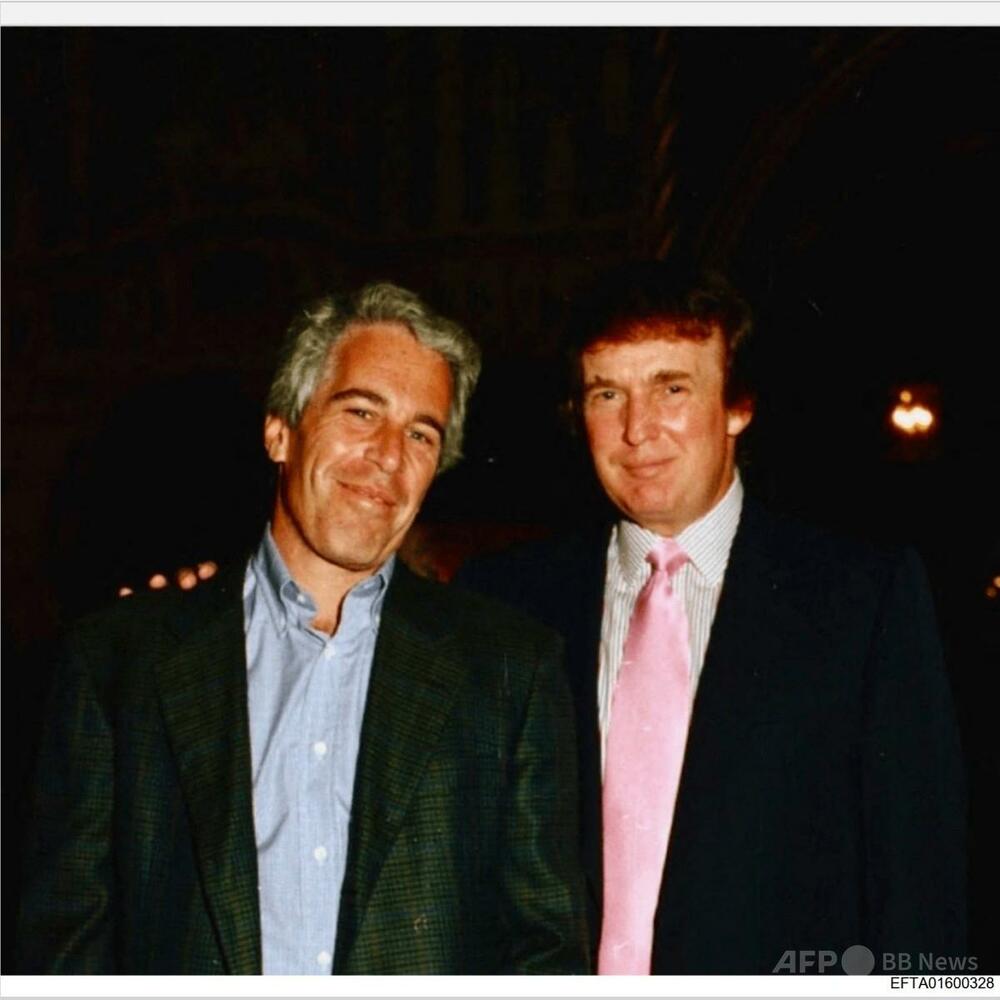

最初に挙げられるのは、格差拡大をめぐる議論だ。2016年の米・大統領選挙でドナルド・トランプ前大統領が勝利したことや Brexit は、背景にある経済的不平等や格差拡大への注目をますます強めた。

資本主義の崩壊を指摘するような極端な論者ではなくとも、2014年にジャネット・イエレンFRB議長が述べたように、格差拡大を問題視する声は既に一般化していた。

米国における不平等の規模と継続的拡大は、私にとって大きな懸念事項となっている。大恐慌後の40年以上にわたる不平等の縮小の後、過去数十年は、19世紀以来で最も持続的な不平等の拡大を経験してきた。いくつかの推定によれば、所得と富の不平等は過去100年間で最高レベルに近く、その期間の平均よりもはるかに高くなっており、おそらくそれ以前のアメリカの歴史の大半よりも高い水準にある。

こうした懸念は、企業のあり方を問い直す声に繋がっていく。たとえばテクノロジー・シドニー大学のトーマス・クラーク教授は、「株主価値の最大化」という教義が広まる中で、企業の「金融化」が進み、企業を極一部の富裕層の利益のために導くようなコーポレート・ガバナンスのあり方が生まれたと批判する。その上で「株主優先主義は有害なイデオロギーであり、産業を不安定にし、不平等を拡大させる」として、「企業における全てのステークホルダーの貢献と利益を尊重した、長期的な価値創造へのコミットメントが必要だ」と述べる。

「企業の唯一の責任は、株主のためにお金を稼ぐことだという考えの広まりは、他の全ての人々を犠牲にして社会のトップレベルの富を増やす傾向を支える大きな要因となっている」という指摘や「株主価値を最大化することは、道徳的・社会的に悪いだけでなく、経済的・財務的にも悪い」という指摘は、2010年代後半にかけて次々と増えていく。

「株主至上主義」が、本当に経済的不平等の拡大を引き起こしたのかは、実際のところよく分かっていないが、少なくとも格差拡大が問題視される中で、経営者や株主の高額報酬を正当化している「株主至上主義」イデオロギーに批判が集まり、パーパスの議論へと繋がった。

短期主義への批判

コーポレートガバナンスとの関係で言えば、この時期に短期主義への批判が高まったことも注目できる。短期主義とは、企業や投資家などが四半期ごとの短期的な業績に注目しすぎることで、長期的な設備投資や技術開発などがおこなわれなくなったり、経営陣が報酬を目的として株価を高めるだけの施策に腐心する懸念を指している。

特に2016年、米・大統領選挙においてヒラリー・クリントン候補が短期主義を批判した上で、短期の売買によるキャピタルゲインの税率を高めることを提案して以降、実証研究だけでなく政治的な議題にもなってきた。日本でも岸田首相が企業の四半期開示の見直しをおこなうと表明しており、国際的な関心を寄せられている。

短期主義への批判もまた、企業のパーパスとともに語られる。たとえば、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンのマーティン・ペトリン教授らは、企業の目的が視野狭窄になった場合は、短期的な企業活動が促進される傾向があると主張する。実際には、米国における短期主義への批判は何十年も前から存在していたため、この批判は「不当ではないにしても、誇張されている」とする指摘もあるが、少なくとも近年の短期主義に関する議論がパーパスの議論と共鳴していることは間違いない。

気候変動

また前述した ESG 関連の動きが、政策的な広がりを見せてきたのも2010年代後半だった。その代表的なものが2015年のパリ協定であり、京都議定書から18年ぶりとなる気候変動の国際的枠組みが決定したことだ。同協定によって、世界の平均気温上昇について産業革命前から2度未満に抑えることが定められ(2021年に1.5度に引き下げ)、各国に努力義務が定められたことは、気候変動が人類共通の最優先課題であることを示すものだった。

このことは、気候変動が企業の「社会的責任」に限らず、事業継続におけるリスクとして認識される時代の始まりだった。2015年には、金融安定理事会(FSB)によって気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が設置され、2年後の報告書により気候変動が事業に及ぼすリスクの開示が企業に対して求められた。

トロント大学のジョディ・グレワル助教授らによれば、1999年から2013年にかけて持続可能性に関するアクティビストからの提案は倍増しており、そのうち財務的に重要な問題に関する提案は、その後の企業価値に良い影響をもたらしている。すなわち、2010年前後の社会的不平等やESG投資に関連する広範な問題意識は、同年代の後半にかけて政策的・制度的枠組みに落とし込まれ、企業側にも対応が迫られはじめたと言える。

Z世代・パンデミック

冒頭で述べたような世代論もまた、パーパスの議論と関係しているだろう。よく知られているように、Z世代は企業の行動がそのヴィジョンやパーパスと一致していることを求め、それがステークホルダーを含めたエコ・システム全体に浸透している必要があると考えている。

また、彼らは価値観を共有する雇用主のために働くことが重要だと考え、政治的には中道でありながらも、人種差別や気候変動、銃犯罪などの社会問題については、強い問題意識を持っている。

現在まで続いているパンデミックも、企業が ESG に関する取り組みやリスクを真剣に考慮することの重要性を提起させた。新型コロナによるロックダウンや経済悪化によって、従業員やコミュニティをはじめとしたステークホルダーは危機的な状況に陥った。対応を迫られた経営者にとって、その選択・行動が企業のアイデンティティと一致しているかは重大な問題として問われた。

コンサルティング企業のMcKinsey & Companyは、以下のように述べている。

この危機において経営者は、傍観するか、関与するか、また関与する場合には、リードするかフォローするかを選択しなければならない。目的意識を注意深く構築してきた企業は、重要かつ断固とした行動の指針となる基盤や価値観を見出すことができるだろう。また企業の目的を意図的に定義するための、第一歩となる場合もある。目的意識の高い企業にとって、今こそ利益を社会正義のために使う時代であり、企業がおこなう全ての活動が意義あることを示す瞬間になる。

企業の目的を特定の世代やトレンドと結びつけることは、Woke-washing(社会問題への意識が高いふりをする企業への批判) と非難されるリスクを孕んでいる。

しかしながら、若い世代の意識やパンデミックなどの世界的な変化は、企業のマーケティングや消費者とのコミュニケーションの主要な題材にパーパスを押し上げる役目を担った。その是非はさておき、それが重要な事実であったことは間違いない。

BlackRock の言及

こうした背景がありながら2018年、BlackRock のローレンス・フィンクCEOは「A Sense of Purpose」と題して、年次書簡で初めて「パーパス」に言及した。

多くの政府が、退職金やインフラ、自動化や労働者の再教育など、将来への投資を怠っている。その結果、社会はますます民間企業に目を向け、より広範な社会的課題への対応を企業に求めるようになった。実際、あなたの企業に対する社会的期待はかつてないほど大きくなっている。この社会は公開企業であろうが非公開企業であろうが、社会的な目的を果たすことを求めている。長期的に繁栄するため、全ての企業は財務的パフォーマンスを提供するだけでなく、社会にどのように貢献しているかを示す必要がある。企業は、株主や従業員、顧客、事業を展開する地域社会など、すべてのステークホルダーに利益をもたらさなければならない。

目的意識を持たない企業は、その可能性を最大限に発揮することはできず、結果として主要なステークホルダーから事業継続に対する支持を失うことになる。短期的な利益配分の圧力に屈すれば、その過程において長期的な成長に必要な従業員教育、イノベーション、設備投資などへの投資を犠牲にするだろう。その目標が短期的で視野狭窄であれば、明確な社会的目標を掲げる活動家のキャンペーンから批判されるだろう。そして最終的には、退職金や住宅購入、高等教育の資金源として同社に依存している投資家に、劣悪なリターンを提供する結末となる。

パーパスに関する主要な言及を読むだけでも、フィンクCEOが資本主義の行き詰まりや崩壊を指摘しているのではなく、むしろステークホルダーの重視や設備投資、従業員への教育などを怠れば、投資家に劣悪なリターンがもたらされると述べ、受託者責任(*4)の観点から議論を展開していることが分かる。

「経済は好調なのに、老後の蓄えの不足や技術発展による失職が社会に不安をもたらしている」という発言からも分かるように、ここまで見てきた経済的不平等やコーポレートガバナンスの問題を念頭に置き、パーパスが語られていることが示唆される。

とはいえ、この年次書簡は「世界中の企業のオフィスで大炎上し、ウォール街からワシントンに至るまで、社会的責任をめぐる議論を巻き起こすことになるだろう」と予想されたように、激しい反応を引き起こした。すぐさま、BlackRock が「具体的に何をするのかは不明」や「非常に偽善的」だという声が沸き起こり、フィンクCEOは社会主義者なのか?という議論すら持ち上がった。

(*4)投資信託や年金資産の運用に携わる「受託者」が、受益者に対して果たすべき責任および義務のこと。受益者の利益のためだけに職務を遂行するなどが挙げられる。

BRTの言及

こうした批判的な反応があったにもかかわらず、翌年には Business Roundtable(BRT)もパーパスに関する声明を出し、この流れは決定的なものとなった。同団体には Apple や Pepsi、Walmart など幅広い企業が参加しており、その影響力は非常に大きい。その声明におけるポイントは、ここでも論点が経済的不平等にあることだ。

我々は、多くのアメリカ人が苦労していることを理解している。大半のハードワークは報われず、労働者が経済の急速な変化に適応するための十分な支援がおこなわれていない。我々の経済システムの成功が、包括的で長期的な成長に依存していることを企業が認識できない場合、多くの企業が我々の社会における大企業の役割について正当な疑問を投げかけるだろう。

その上で、企業が以下の取り組みをおこなうべきだとして、幅広いステークホルダーへのコミットメントが明言されている。

- 顧客への価値提供

- 従業員の能力開発に向けた取り組み

- サプライヤーとの公平で倫理的な関係の構築

- 地域社会への貢献

- 株主に対する長期的利益の提供

ここで思い起こすのは、米国におけるコーポレートガバナンスの発展は、市民からの圧力(ポピュリズム)によって大きく進展したというクリストファー・M・ブルーナー教授による前述した指摘だ。BlackRock や BRT の姿勢からは、理念としてのパーパスというよりも、格差拡大が進展する中で、市民から向けられる社会・経済的な不満を懸念した巨大企業が、いち早く合理的な対応をおこなったという印象を受ける。

理念か偽善かという二者択一に意味はないが、少なくともブランディングや採用といった表層的な目的や、純粋な理念的位置づけではなく、現実の要請としてパーパスが生まれてきた事実を抑える必要があるだろう。

啓発的株主価値(Enlightened Shareholder Value)

ここまで、20世紀の「経営主義」からフリードマン・ドクトリンへの転換、そして金融危機以降の揺り戻しという大きなトレンドが存在していることを確認してきた。

とはいえ、より詳細に見るならば企業の目的は「株主至上主義」対「ステークホルダー重視」という単純な二項対立で理解されてきたわけではない。具体的に言えば「啓発的株主価値」に代表されるように、両者の議論を架橋するような動きも存在しており、それは重要な潮流として理解されている。

多元主義とESV

一口に「ステークホルダー重視」と言っても、その方向性は株主以外の全てのステークホルダーの利益を重視するべきだという「多元主義」と、ここで述べる「啓発的株主価値(Enlightened Shareholder Value、ESV)」に分かれる。前者については、顧客や従業員、サプライチェーンに至るまで多様なステークホルダーの利益のバランスを取るべきだという考え方であり、一般的に「ステークホルダー重視」と聞いてイメージする内容に近いかもしれない。これに対して ESV とは、企業は長期的な視点に立って株主の利益を追求しつつ、持続的な成長と利益を得るため、関連するステークホルダーの利益を十分に考慮した上で、責任ある対応を行うべきであるという考え方だ。すなわち「ステークホルダー重視」と言いながらも、あくまでも最上位に置かれているのは株主であり、それ以外のステークホルダーは配慮を求めるに留まっている。

金子侑輝

金子侑輝