⏩ 保守・リベラルの政治的イデオロギー、現役世代では殆んど意識されず

⏩ 「新しいリベラル」と呼ばれる有権者層が台頭

⏩ 鍵は「豊かさ」にある?

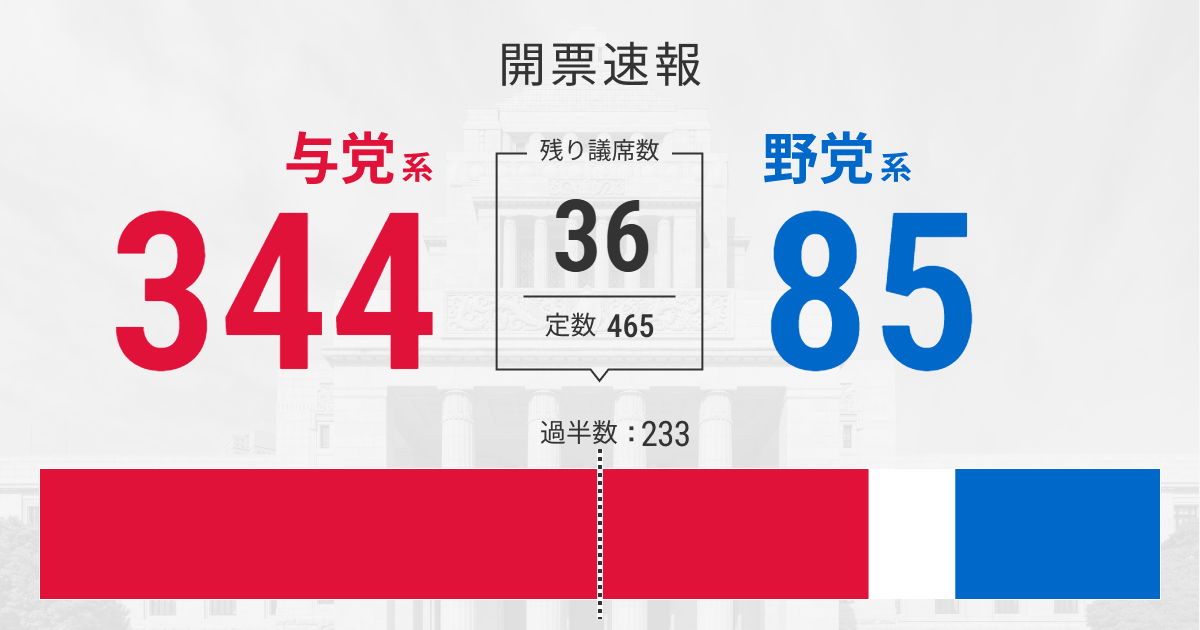

2月8日に投開票を迎えた第51回衆議院議員選挙で、自民党は316議席を獲得(追加公認1人)して圧勝した。一方、野党第一党である立憲民主党の流れをくむ政党・中道改革連合(中道)は49議席となり惨敗を喫した。

この結果を受けて、なぜリベラル(とされる)野党が選挙で勝利できないのかを問う議論が巻き起こっている。

たとえば内田樹は、リベラル(左派)のメッセージは「政治意識の高い偏差値60以上」に向けたものであり、「底辺」に届かないためだと分析している。

一方、内田の分析は事実認識レベルでも適当ではない。なぜなら、自民党は単独で議席の2/3を獲得しているため、日本人の大多数が「底辺」となってしまうからだ。

リベラルの敗北要因を、その「傲慢」に見る議論もある。

こうした「反省」が繰り返される一方、データからは異なる景色が見えてくる。

大阪大学教授の三浦麻子らの調査によれば、自らのイデオロギー(政治的立場)をリベラルと自認している40代以下は、最も自民党に投票しているのだ。また比例で中道に投票すると答えた人は、「左寄りの50代以上と中間の70代だけだった」。

すなわち、問題の所在は「なぜリベラルである野党が負けたのか」ではなく「なぜリベラルな若者(および現役世代)は自民党に投票するのか」ということになる。

様々な投票行動

この議論に入る前に、まず「なぜリベラルな若者(および現役世代)は自民党に投票するのか」と「なぜ自民党が大勝したのか」は、異なる論点だと確認する必要がある。

本選挙に限らず、そもそも人はどのような動機で、特定の政党や政治家への投票をおこなうのだろうか。直観的に考えれば、政党への支持や候補者の評価、政策への期待などが挙げられる。政治学において、これらは投票行動モデルとして説明されてきた。(*1)

(*1)本分類については、加藤淳子『政治学原論: 方法・理論・実証』(東京大学出版会、2025年)を参照。

コロンビアモデル

有権者の年齢・学歴・職業・宗教・人種などの社会的属性が、誰がどの政党を支持するかを説明すると考えるのが、コロンビアモデルだ。(加藤、P.142)たとえば、米国におけるトランプ支持者が、製造業に従事する白人労働者など「忘れられた人々」であるという物語は、政党支持と社会的属性が結びつきやすいことを意味している。(*2)

一方、社会的属性は容易に変化しないため、今回のように自民党の人気が一気に高まった時、その要因を説明しづらい難点がある。

(*2)ただし正確には、属性そのものが投票行動を規定すると言うよりも、身近にいる人から影響を受けたり、その社会ネットワークが生み出す「階級意識や集団利害の感覚」によって投票行動に影響が生じるという意味合いが強い。(川出良枝、谷口将紀『政治学 第2版』東京大学出版会、p. 125)

ミシガンモデル

そこで登場するのが、ミシガンモデルだ。同モデルは、

- 長期的要因としての(1)政党帰属意識

- 短期的要因としての(2)候補者イメージと(3)政策争点への態度

を考慮する。(加藤、P.144)政党帰属意識は長期に渡って変化しないものの、候補者イメージや政策争点は、短期の変動要因となる。後述するように、「高市人気」が今回の投票行動を決定づけたと仮定すれば、同モデルは示唆的だ。

業績投票

選挙を政党や候補者への「期待」ではなく「評価」の場として捉えることもできる。

政党や政治家の過去の実績を評価すれば投票し、そうでなければ投票しないと考えるモデルが、業績投票だ。中でも、選挙期間までの景気・経済状態が投票行動に影響を与える経済投票モデルは、米国などで繰り返し指摘されてきた。

いずれにしても、こうしたモデルは相互に矛盾するものではない。社会的属性がもたらすネットワーク内の友人が支持する政党に帰属意識(コロンビアモデル)を感じつつ、その政策も好意的に捉える(ミシガンモデル)ケースは少なくないだろう。

なぜ自民党は大勝したのか

こうした投票行動モデルを念頭に置きつつ、今回の歴史的な自民大勝はどのように説明できるのだろうか。衆議院で政党が単独で3分の2以上を獲得するのは戦後初めてとなり、比例名簿の不足がなければ合計330議席を獲得していた計算となる。

一般的には、大きく次の3つが指摘されている。

- 高市人気

- 小選挙区制の構造

- 反自民票の受け皿の不在(立民支持層の溶解)

高市人気

まず明確に指摘されているのは、高市総理の人気だ。NHKの世論調査では、高市政権の今年1月の支持率は62%となっている。

これは郵政解散がおこなわれ、過去最高(当時)の296議席を確保した2005年の小泉政権の支持率が最高でも59%だったことを考えても、驚くほど高い数字だ。2012年の政権交代にともなって294議席を確保した安倍政権は、64%の支持率を誇っていたが、それとほぼ同等の数字となっている。政権支持率が、そのまま獲得議席に影響を及ぼしていると考えることが自然だ。

ただ逆に言えば、「推し活」的な高市人気ばかりに注目が集まっているが、政権支持率が高い状況下での選挙は、歴史的に地滑り的勝利に繋がりやすいという点も抑えておく必要がある。

小選挙区制の構造

次に指摘できるのは、小選挙区制の構造だ。

小選挙区制とは、1つの選挙区ごとに1名のみを選出する制度だ。その結果として、1位の自民党候補以外に票を投じた有権者が多数いたとしても、自民候補者が票を"総取り"するような形になってしまう。

実際、本選挙の小選挙区のうち自民党候補者は86%以上の議席を確保しているが、小選挙区で自民候補に投票した有権者は約 1/4 にとどまる。

ただし、そもそも小選挙区制は、政党・政策本位の選挙を志向して生まれてきた制度だ。小選挙区制の構造が死票を生みやすいという難点を抱えているとはいえ、それが直ちに中選挙区制など他の制度の優位性を示すものではないことに注意する必要がある。

反自民票の受け皿の不在

とはいえ、小選挙区制は今に始まったことではない。そこで今回の選挙で特異な点が、野党第一党である中道の壊滅という事態だ。

本来、与党・自民党に反対する有権者の受け皿となるのが、野党第一党だ。「小選挙区制は二大政党制を促進し、比例代表制や中・大選挙区制は多党制を促進する」(デュヴェルジェの法則)ことはよく知られているが、小選挙区下であれば二大政党制に傾きやすくなり、その結果として政権交代が生じやすくなる。

にもかかわらず、今回の選挙では、直前に立憲民主党と公明党が合流して、知名度不足や政策の不明瞭さなどが否めなかった。そのため反自民票の受け皿は消失し、中道が各小選挙区において自民に敗れる状況が相次いだ。その結果として、自民党の地すべり的勝利に繋がったことは間違いないだろう。

神戸大学の砂原庸介は、「有権者は、高市氏の政策に強く期待しているわけではない」としつつ、「中道改革連合が有権者に浸透できなかった」と述べる。また中道の壊滅について JX通信社の米重克洋は、公明票は中道に流れたにもかかわらず、立憲票が「溶解」していることで、各選挙区で自民に敗北すると分析した。

以上のような要因を考えると、本選挙においては高市人気としての「候補者イメージ」が強く効いていただけでなく、野党側にとっても、「政策争点への態度」で与野党の違いが見えづらいだけでなく、新興勢力である中道の「業績投票」がほとんど不可能であることも指摘できる。これらはあくまで仮説であるため、今後実証的な分析が必要となるが、少なくとも「リベラルが嫌われているから」よりも意義のある分析をするべきだろう。

なぜリベラルな若者は自民党に投票するのか

そのうえで、改めて冒頭の「なぜリベラルな若者(および現役世代)は自民党に投票するのか」という問いに戻ろう。

上記のような分析を前提とする限り、本選挙における有権者の投票行動は「リベラルだから」や「保守だから」というよりも、小選挙区をめぐる与野党の伝統的な攻防として理解するべきだ。反自民票の受け皿が存在すれば、リベラルと自認する政党が現状よりも踏みとどまった可能性は大きいし、後述するように現状の野党勢力がリベラルを代表しているとは言い難いからだ。

ただし、今後の政治状況を考えると、従来リベラルとみなされてきた野党が力を持たない限り、小選挙区制が理念とする二大政党制は再び日本で生じ得ない可能性は高い。その意味で、「リベラルがなぜ弱いのか」という問題設定を行うことは、一定の意義がある。

「傲慢なリベラル」論

リベラルの敗因をその傲慢さに求める議論は、日本だけに限らない。たとえば米国では、コロンビア大学教授のマーク・リラによる議論が知られる。リラは、リベラルの問題点を次のように語る。

公共の利益について考えることをしなくなり、当然、公共の利益を確保するために具体的に何をすべきか考えることもなくなった。自分たちと大きく異なった人たちを説得して、共通の利益のための努力に参加してもらう、という困難でさほど魅力的とは言えない仕事に取り組もうとする人は少なくなった。自らのアイデンティティを強く意識すればするほど、本来、リベラルの人間が持っていたはずの政治意識は低下していくことになる。アメリカという国全体の将来をどうしていくか、というビジョンなど、とても持てる状態ではなくなってしまう。(*3)

同様の指摘は、弁護士の倉持麟太郎もおこなう。倉持は、リベラルを「合理的で強い」個人を前提とした社会を想定する、「自陣のロジックの正しさを、まるでそのロジックが唯一絶対の正解であるかのごとく『上から目線』で語り続ける』人々」(*4)だとする。

冒頭で触れた内田樹の「傲慢」で「上から目線」な指摘を見る限り、こうした指摘は的を射ているように思える。

他方で、前述したデータを見る限り「リベラルが嫌われている」という前提は、少し疑わしい。リベラルを自認する若者層(10-30代)は、たしかに右寄り(30%)や中間(32%)よりは少ないものの、13% 存在している。

より重要なことは、いわゆるリベラル的価値観自体が強く否定されているわけではないことだ。

たとえば同性婚について、2023年の調査では全体の 64.0% が同性婚に賛成している。中でも若年層(30代以下)では 81.3% が賛成しており、高年層(60代以上)よりも高い。地域社会に外国人が増えることに対する感情についても、「好ましい」(28.7%)は「好ましくない」(23.5%)をわずかに超えており、若い世代ほど「好ましい」を選ぶ傾向がある。

また経済的側面においても(文化的リベラルと経済的リベラルの違いについては後述)、貧困に陥ることが自己責任だと「思わない人」は、2019年の調査で 32% となっており、「思う(22%)」を上回っている。貧困を自己責任だと捉えない割合は若い人ほど顕著であり、特に30代以下の女性では半数近くが自己責任に否定的だった。(*5)

いくつかの実証研究においても、日本が右傾化したと言い切るための十分な証拠は揃っていないことが示されている。(*6)

(*3)Mark Lilla,The once and future liberal : after identity politics, Harper Collins, 2017. マーク・リラ(夏目大訳)『リベラル再生宣言』(早川書房、2018年)

(*4)倉持麟太郎『リベラルの敵はリベラルにあり』筑摩書房、2020年、p.11

(*5)たとえば田辺俊介『日本人は右傾化したのか データ分析で実像を読み解く』勁草書房、2020年など

(*6)ただし2016年の ISSP 調査では、失業者対策や格差是正を政府の責任と考えている人の割合は、各国に比べて少ないことが明らかとなっており、必ずしも日本人が自己責任意識が低いとは言えない。

野党支持≠リベラル支持

では、データとしては「リベラルが嫌われている」や「右傾化している」ことが疑わしいにもかかわらず、なぜリベラルとみなされる野党が支持されていないのだろうか。

結論としては、大きく2つの論点がある。1つは、リベラル・保守とされるラベルが意味をなしていないこと。もう1つは、その上で現状のリベラルとみなされる野党が提示する政策が、実態としてのリベラルの求める政策と符合していないことだ。

端的に言えば、野党は今求められているリベラル勢力になり得ていないことを意味する。

リベラルとは何か

そもそもリベラル批判における「リベラル」の定義は、曖昧なものだ。(*7)

リベラルはリベラリズム(自由主義)の略だが、一口に自由主義といっても時代や地域によってその意味合いは変化してきた。

19世紀から20世紀にかけて、それまでの古典的自由主義(いわゆるリバタリアニズムに近しい)から国家の再分配を重視すべきという考え方が主流となり、社会保障制度を整備し、完全雇用を目指す考え方である「福祉国家」の理念が確立し、経済的リベラルと呼ばれた。

これに対して、1970年頃から誕生したのが、ジェンダーや働き方など個人のアイデンティティに関する領域で権利拡大を求める動きであり、これを文化的リベラルと呼ぶ。

前述した「リベラル的価値観自体」で言及した同性婚や外国人共生、性的マイノリティの権利擁護などは、いわゆる文化的リベラルの領域にあたる。一方、福祉国家の実現を目指す経済的リベラルをめぐる議論は、現在のリベラル批判において、あまり重視されていない。

こうした歴史的変化を踏まえて政治学者の田中拓道は、リベラルを次のように定義する(*8)。

価値の多元性を前提として、すべての個人が自分の生き方を自由に選択でき、人生の目標を自由に追求できる機会を保証するために、国家が一定の再分配を行うべきだと考える政治思想と立場

田中によるリベラルの定義は、政治哲学者のジョン・ロールズによる著作『正義論』などの議論を踏まえた一般的なものだが、現在のリベラル批判が想定する「リベラル」は、大半が文化的リベラルを念頭に置いているはずだ。

(*7)本記述の元となっているのは、拙書『カウンターエリート』(文藝春秋、2025年、p. 23)。

(*8)田中拓道『リベラルとは何か 17世紀の自由主義から現代日本まで』中公新書、2020年、p.3

曖昧なリベラル認識

こうした曖昧なリベラル認識は、実証的にも確認されている。よく知られているのが、早稲田大学の遠藤晶久とウィリー・ジョウによる研究(*9)だ。

日本の戦後において、政治的なイデオロギー対立は、保守と革新によって形成され、中でも憲法9条や日米同盟など安全保障をめぐる対立が主軸となってきた。(*10)保守とは自民党を中心とする政治勢力であり、憲法改正や日米安保条約、再軍備などを是としてきた。一方の革新とは、社会党・共産党などの反自民勢力であり、護憲などのイメージと結びついてきた。いわゆるリベラルは、この革新側に位置する。

ところが現在、高齢者は従来のイデオロギー認識によって共産党を「革新政党」と考えているものの、若年層は「既得権益への挑戦」や「改革派」というイメージから、維新の会などの政党を「革新」として理解している。いわば、「革新」は「『改革』程度の意味として理解されている可能性がある」のだ。

つまり、これまで「左派 = 革新 = 共産党」と捉えられてきた政治的ラベルや、そうしたイデオロギーを支えてきた外交や安全保障をめぐる議論は、若者の間では自明なものではなく、むしろ「既得権益への挑戦」や「改革派」というイメージこそが、政党や政治家を捉える上で重要となっている可能性があるのだ。

この前提において、そもそも若い世代をめぐる「リベラル」を議論することは、ほとんど意味をなさないだろう。

(*9)Willy Jou, Masahisa Endo. (2016) Ideological Understanding and Voting in Japan: A Longitudinal Analysis, Asian Politics and Policy: Volume8, Issue3(pp.456-473)、遠藤 晶久, ウィリー・ジョウ『イデオロギーと日本政治―世代で異なる「保守」と「革新」』新泉社、2019年2月など

(*10)一方、丸山眞男以来、日本にエドマンド・バークが述べるような保守主義が存在したのかを疑問視する声は根強い。(たとえば宇野重規『日本の保守とリベラル 思考の座標軸を立て直す』中央公論社、2023年を参照)

新しいリベラルの台頭

加えて重要となるのが、現状のリベラルと自認する勢力が、こうした若い世代の「保革認識」に追いついておらず、"実態としてリベラル勢力" が求める政策を提供しなかったことだ。

橋本努と金澤悠介は、「現在の日本には、新しいリベラルがそれなりの割合で存在し、それは従来型のリベラルとは異なる政治的価値観をもっている」(p. 285)ことを明らかにした。(橋本努、金澤悠介『新しいリベラル――大規模調査から見えてきた「隠れた多数派」』筑摩書房、2025年)同書によれば、その特徴は次の3つだ。

- 従来型のリベラルは、社会的弱者を支援するような政策を支持する。これに対して新しいリベラルは、社会的弱者のみならず、成長を志向するであろうすべての人を対象にした福祉政策を支持する。社会的弱者を支援する場合にも、成長に配慮した政策を支持するだろう。

- 従来型のリベラルは、弱者支援型の福祉政策を支持するため、退職と高齢で生活が不安定になった高齢世代への支援を重視する。これに対して新しいリベラルは、将来世代への支援も重視するため、子育て世代や次世代への支援をより重視する。

- 戦後の革新勢力は、反戦平和主義を掲げ、政府の戦争責任を追及する立場での戦後民主主義を掲げてきた。これに対して新しいリベラルは、このような価値観には強くコミットしない。

こうした「新しいリベラル」の政治的立場は、従来の保革イデオロギーを知っていればいるほど、新鮮に映る。もはや保革対立は過去のものであり、リベラルにとって重要な政策的課題は、安全保障ではなく、社会や未来世代への投資にあるのだ。(*11)

個別具体的には異論もあるだろうが、この「新しいリベラル」のニーズに応えているのは、少なくとも立憲民主党や中道ではないように思える。たとえば年収の壁問題を提起した国民民主党や、社会保険料の問題をアジェンダに掲げる日本維新の会は、「新しいリベラル」との相性が良いだろう。保守政党である自民党ですら、その分厚い政策パッケージを読み解いていくと、「新しいリベラル」に向けた政策がよく見られる。

その点を踏まえて、「なぜリベラルな若者(および現役世代)は自民党に投票するのか」という問いに直接答えるのであれば、そもそも「野党(立憲民主党)=リベラル」の認識が誤っており、いわゆる「新しいリベラル」が自民党に投票することは、その政策的ニーズを踏まえれば、それほど不自然ではない、という結論になる。

(*11)文化的リベラルに関する政策はより劣後する(「夫婦別姓など文化問題についてはセカンダリーな政策であり第一の判断基準にはならず、安保と福祉政策が優先されて、消去法、消極的支持で自民党が最多得票を得る」)という指摘もある。

何が必要なのか?

個人的見解を述べるならば、リベラルと自認する勢力(野党)が負け続けてきた理由は、こうした実証的知見を無視して、「文化的リベラル」のみを「リベラル」とみなして、狭い議論に拘泥し続けたことにある。

こうした中で、リベラルはいま何を訴えていけば良いのだろうか?

個人的には大きく2つの方向性があり得ると思っている。

1つは、左派ポピュリズムの方向性だ。米国・ニューヨーク市長に選ばれたゾーラン・マムダニがおこなったように、家賃上昇の凍結やバスや保育の無償化など、実現可能性が限りなく低かったとしても、足元の生活に困っている市民に具体的な施策で訴えかけることだ。

伝統的な組織票が融解し、インターネット世論が生み出す "風" が大きな力を持つ中、与党・自民党はいまやそれを無視することが出来ない。今回の選挙で、各党が消費税減税に走ったように、"風" 次第で自民党が左派ポピュリズムの政策を取り込まざるを得ない可能性は、十分にありえる。そうした中で存在感を強めていくことは、1つの可能性だろう。

とはいえ、「対決より解決、批判より提案」という国民民主党の姿勢が評価される中で、無責任な左派ポピュリズムに向けられる目も厳しいだろう。

そこで登場するのが、米国の著名ジャーナリストであるエズラ・クラインが述べるようなリベラル復権のアイデアだ。

クラインらの著書『Abundance』のタイトルは、「豊かさ」を意味する。クラインは、リベラルな立場から、これまでのリベラルが環境保護や規制を優先することで、公共事業や住宅、気候変動対策などのプロジェクトが進まず、社会の停滞をもたらしてきたと批判する。そのうえで、生産や構築(Build)を重視して、エネルギーや住宅、医療のコストを下げ、物質的な豊かさを実現することを説く。

いわゆる左派の加速主義と呼ぶべきものであり、クラインらは革新的な科学研究への投資などを通じて停滞を打破し、豊かさを取り戻すべきだと主張する。

日本に Abundance が必要であることは、疑いがない。社会保険を下げることも消費税を下げることも、対症療法だ。リニアモーターカーの開通が一向に実現せず、原子力発電をめぐる合意形成に苦慮し、住宅供給に問題を抱え、行政のデジタル化が遅々として進まない日本にとって、成長こそが唯一の抜本的な解決策だ。

クラインらが述べる Abundance agenda(アバンダンス・アジェンダ)と呼ばれる政策パラダイムは、いまこそリベラルが回帰すべき訴えのはずだ。(*12)

誰もが道徳的振る舞いをしたい時代、リベラルの「傲慢さ」など振る舞いを批判することは、手軽に道徳的優位に立つことが出来る方法だ。しかし、民主主義の理念において「底辺」の有権者などは存在しないし、むしろその投票行動を合理的とみなす限り、リベラルがすべき唯一のアクションは、時代に耐えうる頑強な政策を打ち出し、それを届けていくことだろう。

(*12)とはいえ、当然のことながら高市政権を含めた自民党は、その幅広いウィングと政策立案によって、実質的に Abundance agenda を打ち立ててしまっているという反証があるだろう。その批判には一定度同意するが、本記事では深堀りしない。

おわりに

Abundance agenda の骨子は、拙書『カウンターエリート』の読者にとってはおなじみの主張だろう。なぜなら、筆者がまさにおこなっていた議論だからだ。

「本当に重要なこと」の1つは、テクノロジー楽観主義にもとづく成長だ。破壊主義者が過ぎ去った後には、誰かがそれを再構築する必要がある。そのこともまた「本当に重要なこと」だ。(p.206)

『Abundance』は、2025年3月に出版されたため、筆者はそれを読むことなく『カウンターエリート』を執筆した。同時期に、似たような問題意識と主張が生まれ始めたことは偶然ではないだろう。Abundance agenda によるリベラルの再興は、今こそ相応しいタイミングなのだ。

筆者の思想的関心は、サン=シモン主義からはじまった。産業革命を推し進め、欧州中に鉄道を敷設し、金融プロジェクトを推進する、この社会主義の先駆的存在となったとはおよそ言い難い思想は、テクノクラートに力を与え、加速主義的な立場を取っていることから、長きに渡って評判が良くなかった。しかし、AI 時代が本格的に到来した現在こそ、サン=シモンが夢見たような abundance は、実現可能性を帯びている。

AI による巨大な格差が予想されている今こそ、私たちは「豊かさ」を求めるべきなのだ。

金子侑輝

金子侑輝